Après une première phase d’exploration intensive au XIXe siècle, les fouilles sur l’oppidum de Bibracte ont été relancées en 1984 et se poursuivent depuis sans interruption. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un programme quadriennal, validé par le ministère de la Culture et le Service régional de l’Archéologie, qui en définit les orientations scientifiques. Chaque année, plusieurs équipes universitaires, françaises et internationales, se retrouvent sur le site de l’ancienne capitale gauloise pour étudier son organisation urbaine, sa culture matérielle et les processus de sa romanisation.

En 2025, douze équipes ont participé aux chantiers de fouilles de Bibracte. Côté français, les universités de Dijon, Besançon, Bordeaux, Toulouse et Paris (Panthéon-Sorbonne et Sorbonne Université) étaient présentes. Elles étaient accompagnées de cinq équipes étrangères : Cluj-Napoca (Roumanie), Brno et Prague (République tchèque), Nitra (Slovaquie), Rzeszów (Pologne) et Budapest (Hongrie). Cette campagne marque à la fois l’achèvement du programme quadriennal lancé en 2022 et la préparation du nouveau cycle, qui orientera les projets de recherche jusqu’en 2029. L’année 2025 constitue ainsi une année charnière : un point d’étape pour de nombreuses opérations et la finalisation de certains chantiers.

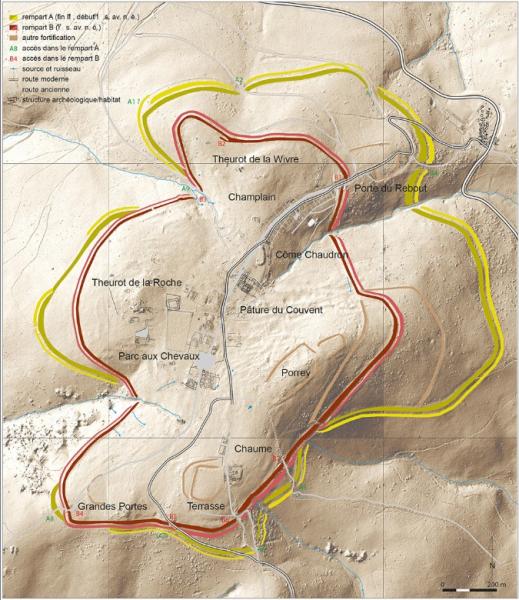

Ainsi, l’exploration de la zone du Champlain touche à sa fin. Les équipes franco-polonaises y ont étudié le versant aménagé en amont du quartier artisanal longeant l’axe principal de l’oppidum. Ce secteur, fortement dégradé par l’érosion et les labours du siècle dernier, se caractérise par une série de terrasses artificielles, aujourd’hui tronquées, associées à quelques vestiges d’occupation : deux puits, des petits celliers et des aménagements sur poteaux, dont l’interprétation reste délicate.

Du côté opposé de l’oppidum, les chercheurs tchèques ont concentré leurs efforts sur l’étude des deux talus qui encadrent la Terrasse, une vaste esplanade située au sommet du site. L’ouverture d’une tranchée dans le secteur méridional de cet enclos a permis d’identifier deux structures de délimitation superposées, suggérant au moins un réaménagement majeur de cet espace, dont la date reste à préciser. Le talus en amont est associé à une structure en bois de type palissade brûlée, ce qui permettra d’effectuer des datations radiométriques (14C) pour dater sa construction. En 2026, l’exploration de cette tranchée se poursuivra par l’étude du talus en aval.

L’exploration du secteur des Grandes Portes, l’un des accès principaux à l’oppidum depuis le sud-ouest, a pour objectif de comprendre l’évolution de l’impressionnant système défensif de Bibracte. Les recherches portent sur une porte aménagée dans le premier et plus ancien rempart de l’oppidum, qui entoure le mont Beuvray sur 7 Km de long. La porte a subi plusieurs réfections avant le remplacement de la fortification par un deuxième enceinte, plus courte, édifiée en amont de la première. La fouille, focalisée sur le bastion sud de la porte et sur son couloir d’accès, a déjà permis de reconnaître trois phases d’aménagement de l’accès et d’identifier un large fossé devant le bastion. Une petite zone funéraire a par ailleurs été mise au jour dans le cœur du bastion, installée au moment de l’abandon de cette porte. Le chantier se poursuivra en 2026 et dans les années suivantes par l’exploration globale du couloir et des vestiges des superstructures en bois de la porte.

À la Pâture du Couvent, l’équipe hongroise poursuit la fouille de la parcelle monumentale du forum de Bibracte, qui se caractérise par une influence très précoce des styles et des techniques de l’architecture publique romaine. En témoigne notamment l’édifice de plan basilical, édifié dès le lendemain de la Conquête césarienne au cœur de la parcelle. Les recherches en cours, menées dans l’angle nord-oriental du forum, ont confirmé l’existence de deux états maçonnés successifs : après l’incendie qui détruit la basilique deux décennies avant la fin du Ier siècle avant notre ère, la parcelle est en effet intégralement réaménagée par la construction de nouveaux édifices, dont la fonction reste à déterminer.

Enfin, sur le secteur du Parc aux Chevaux, les investigations se poursuivent avec deux chantiers qui contribuent de manière essentielle à la compréhension de l’évolution d’un quartier central de l’oppidum durant le Ier siècle avant notre ère. Au niveau de l’esplanade centrale, sur le secteur PC14, la fouille a mis en évidence une stratigraphie complexe, permettant d’observer les transformations de l’habitat et les influences progressives des nouvelles techniques de construction romaines, qui remplacent peu à peu la tradition gauloise d’architecture en ossature de bois. En parallèle, dans la domus PC2, le chantier-école de Bibracte poursuit l’exploration d’une grande domus édifiée durant les dernières décennies du siècle sur les ruines d’un habitat antérieur. L’accent est mis ici sur l’analyse des détails de la construction des différents espaces de la demeure, de son péristyle central à sa zone de balnéaire chauffée par un hypocauste, système de chauffage au sol typique de la tradition romaine. Ces deux chantiers se poursuivront, avec des élargissements prévus, durant les prochaines années

Les chantiers de fouilles en 2025 et leurs responsables